Betreuungsverfahren

Informationen rund um das Betreuungsrecht

Was Sie über das Betreuungsverfahren wissen sollten.

Was ist eine Betreuung?

Inhalt der Betreuung

Eine Betreuung im Sinne des Gesetzes (§ 1814 BGB) wird angeordnet, wenn eine volljährige Person auf Grund einer Erkrankung oder Behinderung ihre Angelegenheiten insgesamt oder einzelne Angelegenheit nicht mehr alleine besorgen kann und keine Vorsorgevollmacht erteilt hat.

In der (gerichtlichen) Praxis sieht dies folgendermaßen aus:

Wie kann ich Vorsorge für den Fall treffen, dass ich meine rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann?

Voraussetzungen der Betreuung

Kann eine volljährige Person ihre Angelegenheiten nicht mehr selber regeln, fällt dies entweder ihr selber oder Dritten auf. Dann ist entscheidend, ob der Betroffene eine Vorsorgevollmacht erteilt hat oder nicht.

Ist eine Vorsorgevollmacht erteilt worden, kann der oder die Bevollmächtigte die Angelegenheiten für den Betroffenen oder die Betroffene regeln, sofern die Vollmacht die Bereiche betrifft, in denen der oder die Betroffene nicht mehr eigenverantwortlich handeln kann. Es ist durchaus denkbar, dass eine volljährige Person verantwortlich entscheiden kann, wo sie leben möchte, aber ihre finanziellen Dinge nicht mehr selber regeln kann. Hat sie eine Vorsorgevollmacht für Vermögensangelegenheiten erstellt, kann der oder die Bevollmächtigte für sie tätig werden. Bezieht sich die Vorsorgevollmacht beispielsweise nur auf medizinische Angelegenheiten, darf der Bevollmächtigte nicht in Vermögensangelegenheiten tätig werden. Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, sich bei Ausstellung einer Vorsorgevollmacht über deren Umfang Gedanken zu machen (vgl. hierzu auch die Unterseite Vorsorgevollmacht).

Wie wird eine Betreuung eingeleitet?

Errichtung der Betreuung

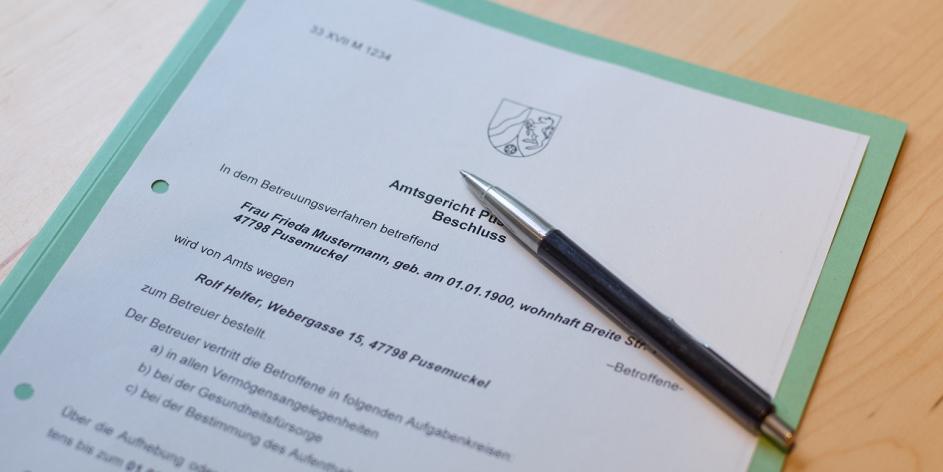

Ist entweder keine Vorsorgevollmacht erteilt oder bezieht sich diese nicht auf den Bereich, in dem der oder die Betroffene nicht mehr eigenverantwortlich handeln kann, kommt das Betreuungsgericht ins Spiel. Erfährt das Betreuungsgericht durch die betroffene Person oder dritte Personen, dass der oder die Betroffene bestimmte Angelegenheiten nicht mehr selber regeln kann, wird das sogenannte Betreuungsverfahren eingeleitet. Das Betreuungsgericht prüft - unter anderem durch Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachtens -, ob der oder die Betroffene krankheitsbedingt tatsächlich nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten insgesamt oder in Teilbereichen alleine zu besorgen. Die Prüfung bezieht sich auch auf die Frage, welche Aufgaben der oder die Betroffene noch eigenverantwortlich wahrnehmen kann und welche nicht. Nur in den Bereichen, in denen der oder die Betroffene nicht mehr eigenverantwortlich handeln kann und deshalb rechtliche Hilfe benötigt, wird eine Betreuung eingerichtet und der betroffenen Person ein Betreuer zur Seite gestellt. Es ergeht ein sogenannter Betreuungsbeschluss, in dem u. a. aufgeführt wird, auf welche Bereiche sich die Betreuung bezieht. Dem Betroffenen wird ein Betreuer zur Seite gestellt.

Ehegattennotvertretungsrecht

Seit dem 1. Januar 2023 gibt es für akute Krankheitssituationen ein gesetzliches Ehegattennotvertretungsrecht für Gesundheitsangelegenheiten. Es gilt nur für nicht getrenntlebende Verheiratete. Wenn eine verheiratete Person z. B. wegen Bewusstlosigkeit oder Koma selbst nicht mehr in der Lage ist, in Gesundheitsangelegenheiten zu entscheiden, darf der Ehepartner bzw. die Ehepartnerin grundsätzlich Entscheidungen für sie treffen. Das bedeutet, dass für verheiratete Personen in diesem Fall keine Betreuung benötigt wird, auch wenn keine Vorsorgevollmacht erstellt wurde.

Der bzw. die vertretende Ehepartner bzw. -partnerin kann dann z. B. in ärztliche Untersuchungen oder Heilbehandlungen einwilligen oder Krankenhaus- und Behandlungsverträge abschließen. Im Unterschied zu den Möglichkeiten der Vorsorge mit einer Vorsorgevollmacht ist das Ehegattennotvertretungsrecht ausschließlich auf Entscheidungen im medizinischen Bereich beschränkt. Das Ehegattennotvertretungsrecht ist auf sechs Monate begrenzt. Diese Frist beginnt in dem Moment, in dem der behandelnde Arzt oder die Ärztin schriftlich bescheinigt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für das Ehegattennotvertretungsrecht vorliegen und seit welchem Zeitpunkt. Das Ehegattennotvertretungsrecht gilt nicht, wenn ein Gericht bereits eine(n) rechtliche(n) Betreuer bzw. eine Betreuerin bestellt hat, zu dessen bzw. deren Aufgabenkreis auch Gesundheitsangelegenheiten gehören. Das Ehegattennotvertretungsrecht gilt außerdem nicht, wenn der behandelnde Arzt oder die Ärztin Kenntnis von einer Vorsorgevollmacht hat, die Gesundheitsangelegenheiten umfasst.

Führung der Betreuung

Wer kann Betreuer werden?

Die Betreuung soll, sofern möglich, ehrenamtlich geführt werden. Als ehrenamtliche Betreuer kommen insbesondere volljährige Verwandte oder Ehepartner in Betracht. Nur dann, wenn sich kein ehrenamtlicher Betreuer oder keine ehrenamtliche Betreuerin findet, bestellt das Gericht einen Berufsbetreuer oder eine Berufsbetreuerin. Bei der Auswahl des Betreuers bzw. der Betreuerin soll insbesondere auf den Willen des Betroffenen bzw. der Betroffenen Rücksicht genommen werden. Den Wünschen der/des Betroffenen, wie die Betreuung zu führen ist, kommt besonderes Gewicht zu. Diese Wünsche kann der oder die Betroffene - am besten zu einem Zeitpunkt, zu dem er noch nicht betreuungsbedürftig ist - in einer Betreuungsverfügung niederlegen.

Was muss der Betreuer besorgen bzw. erledigen?

Der Betreuer bzw. die Betreuerin muss alle rechtlichen Angelegenheiten erledigen, die der oder die Betroffene nicht mehr selbst besorgen kann und die ihm bzw. ihr als Wirkungskreis zugewiesen wurden. Der Betreuer bzw. die Betreuerin hat die Angelegenheiten der betreuten Person so zu besorgen, dass diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Leben nach ihren Wünschen gestalten kann.

Infomaterial/Hilfen

Verantwortlich: Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, Stand: 2025